Alternativname(n)

Residenzschloss, Landgrafenhof, Steinhof

Lage

| Land: | Deutschland |

| Bundesland: | Thüringen |

| Wartburgkreis | |

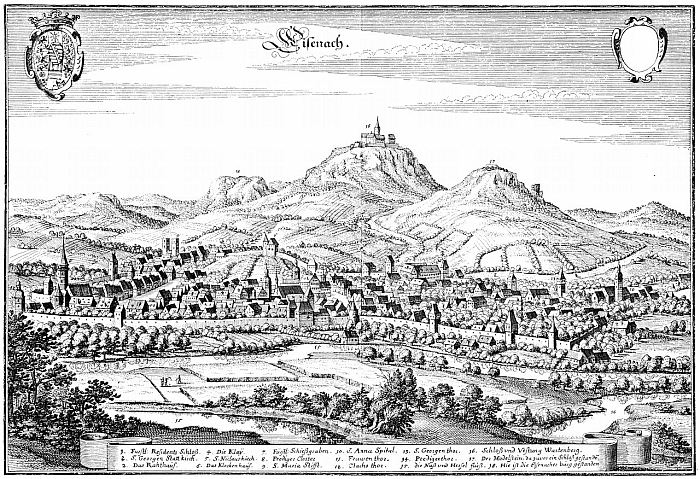

| Ort: | 99817 Eisenach |

| Adresse: | An der Esplanade |

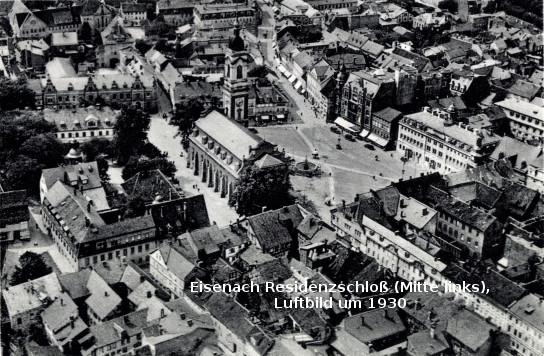

| Lage: | südlich der St. Georgskirche im Stadtzentrum an der Esplanade |

| Geographische Lage: | 50.973964°, 10.319616° |

| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |

Beschreibung

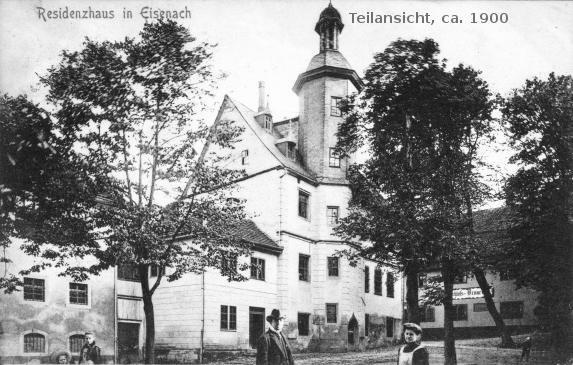

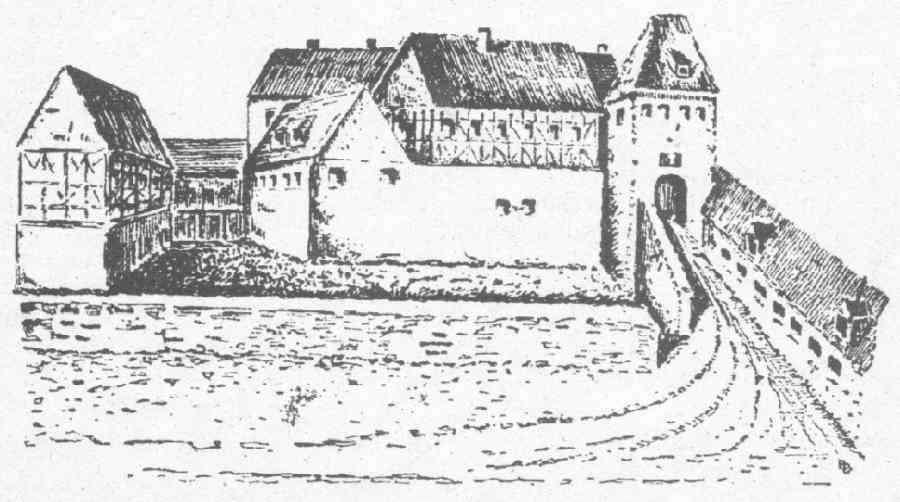

Komplex mit dem zweigeschossigen „Creutznacher Haus“, dem südwestlichen Residenzgebäude mit achteckigem Turm, der ehemalien Schlossbrauerei und dem klassizistischen, zweigeschossigen, fünfzehnachsigen Schulneubau

Nach dem Tod des letzten Herzogs von Sachsen-Eisenach 1741 und dem Herauswurf der Herzogswitwe aus dem Residenzschloss durch den Nachfolger Herzog von Sachsen-Weimar (dann Sachsen-Weimar-Eisenach) ordnete dieser den weitgehenden Abriss des Residenzschlosses an, von dem nur der rechte Flügel, Seitengebäude und der Unterbau des Westflügels mit dem noch auf den Steinhof zurückgehenden Brunnenkeller erhalten blieben, der als Schlossbrauerei weiter genutzt wurde.

Nach dem Tod des letzten Herzogs von Sachsen-Eisenach 1741 und dem Herauswurf der Herzogswitwe aus dem Residenzschloss durch den Nachfolger Herzog von Sachsen-Weimar (dann Sachsen-Weimar-Eisenach) ordnete dieser den weitgehenden Abriss des Residenzschlosses an, von dem nur der rechte Flügel, Seitengebäude und der Unterbau des Westflügels mit dem noch auf den Steinhof zurückgehenden Brunnenkeller erhalten blieben, der als Schlossbrauerei weiter genutzt wurde.

Park

ab 1606 Entstehung des Lustgartens

Bezug zu anderen Objekten

| Vorgänger des Großzeroglichen Schlosses |

Besitzer

Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

| Ludwig III. von Thüringen | als Erbauer |

|---|---|

| Herzöge von Sachsen–Weimar–Eisenach | |

| Großherzöge von Sachsen | 1815 |

| Stadt Eisenach |

Historie

| 1190 | Bau des Steinhofs durch Ludwig III. von Thüringen als erste Stadtresidenz der Thüringer Landgrafen in Eisenach bis zu deren Aussterben 1406, womit Eisenach den Residenzstatus verlor |

|---|---|

| 1597 | Verlegung der herzoglichen Residenz von Marksuhl nach Eisenach durch Herzog Johann Ernst und Ergänzung des Landgrafenhofes durch einen neuen vierstöckigen Flügel unter Verwendung der Platzes und von Steinen der ehemaligen Franziskanerkirche |

| 1606 | Umgestaltung des ehemaligen Gottesacker des Franziskanerkloster zum Lustgarten der Residenz, schrittweiser Ausbau zum Residenzschloss der Herzöge von Sachsen-Eisenach |

| 1709 | Verbindung der beiden Flügel durch einen vierstöckigen Neubau |

| 1741 | teilweise abgebrochen |

| ab 1742 | Nutzung als Regierungssitz |

| ab 1813/22 | Nutzung als Stadtgericht und Justizamt |

| 1823–1825 | Überbauung des Brunnenkellers mit der Bürgerschule (Georgenschule) |

| 1928/29 | Abbruch des Ostflügels |

| 1945 | Zerstörung des Südbaus |

| nach 1990 | restauriert |

Objekte im Umkreis von 5 Kilometern

Quellen und Literatur

| Groß, Dr. Lothar / Sternal, Bernd: Thüringer Burgen, Schlösser und Wehrbauten - Band 4, Quedlinburg 2021 |

| Sobotka, Bruno J. (Hrsg.): Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Thüringen, Stuttgart 1995, ISBN 978-3806211238 |