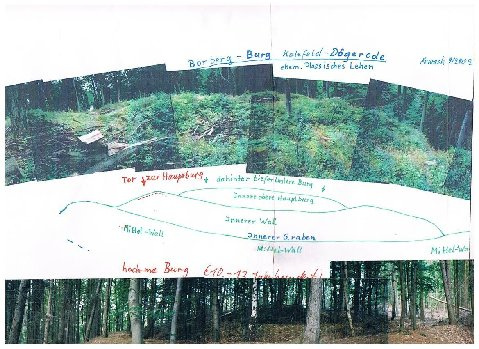

Die großflächige "Alte Bühler-Burg", mit einem im Mittelalter nach genutztem eisenzeitlichen Befestigungssystem.

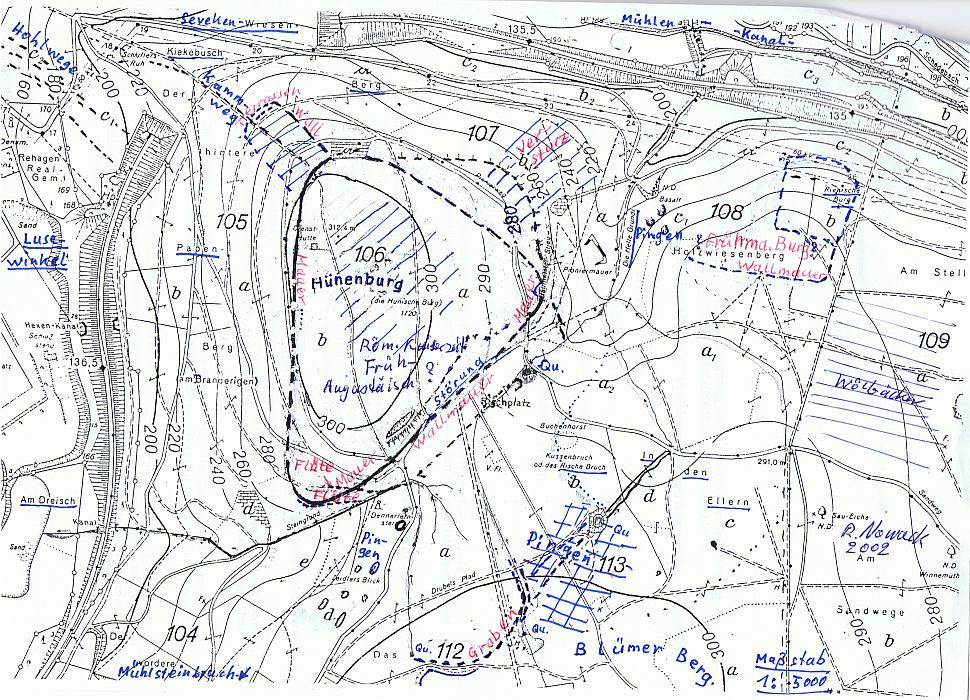

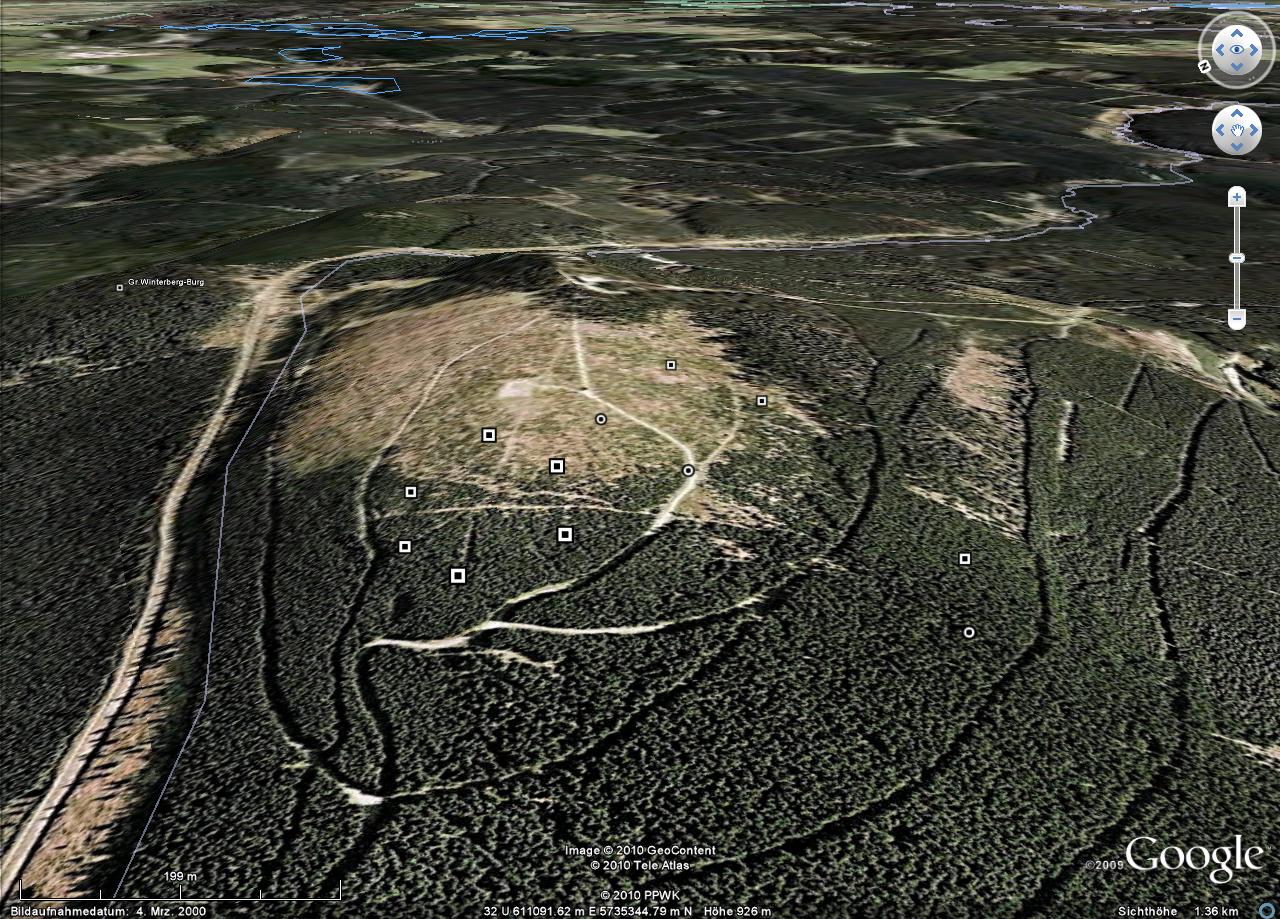

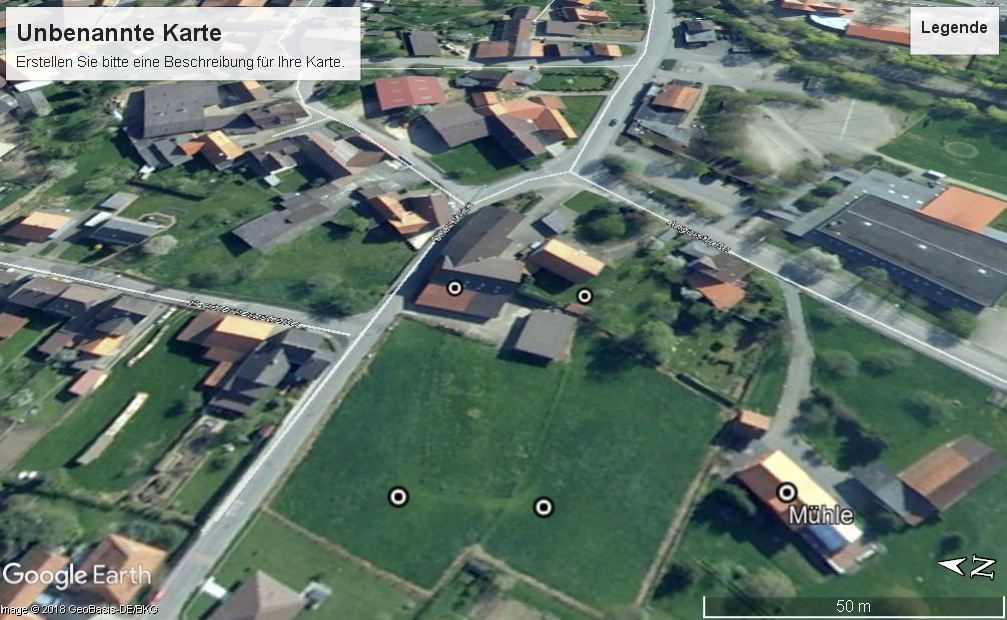

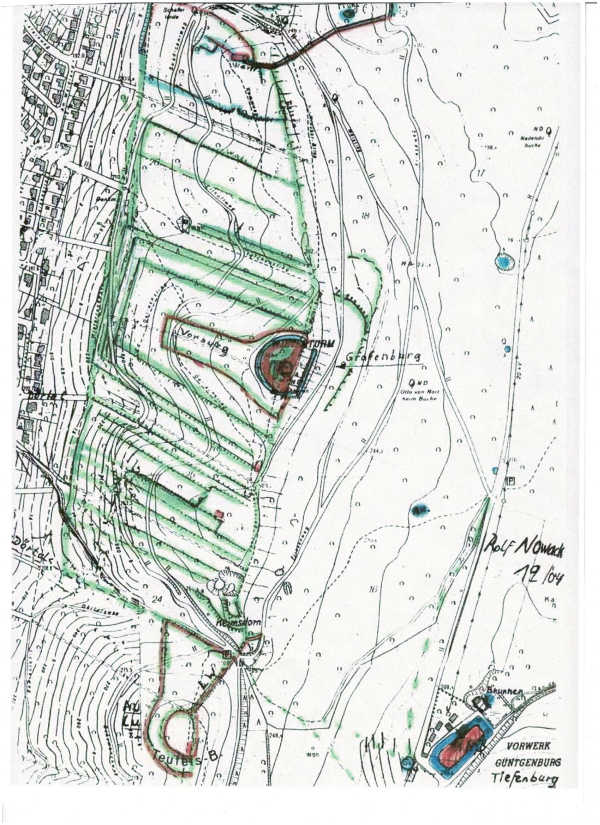

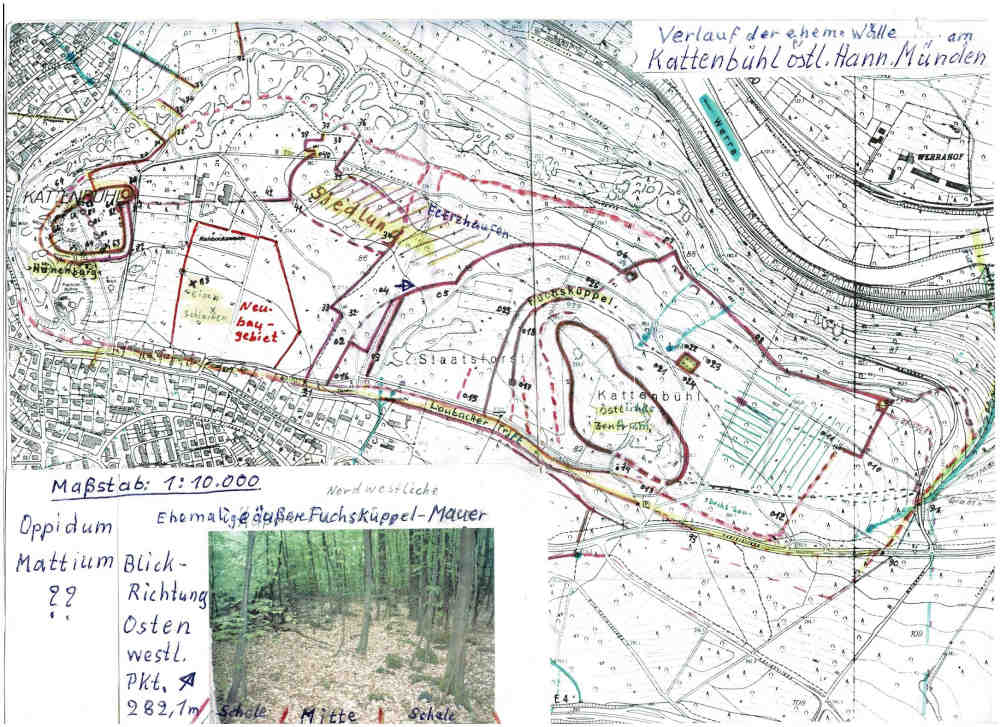

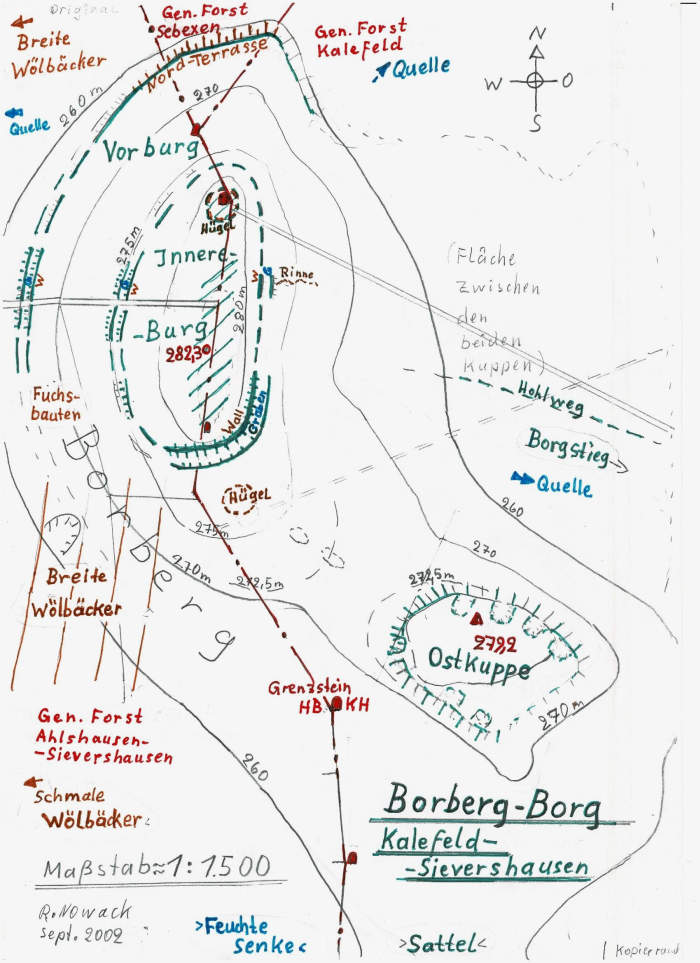

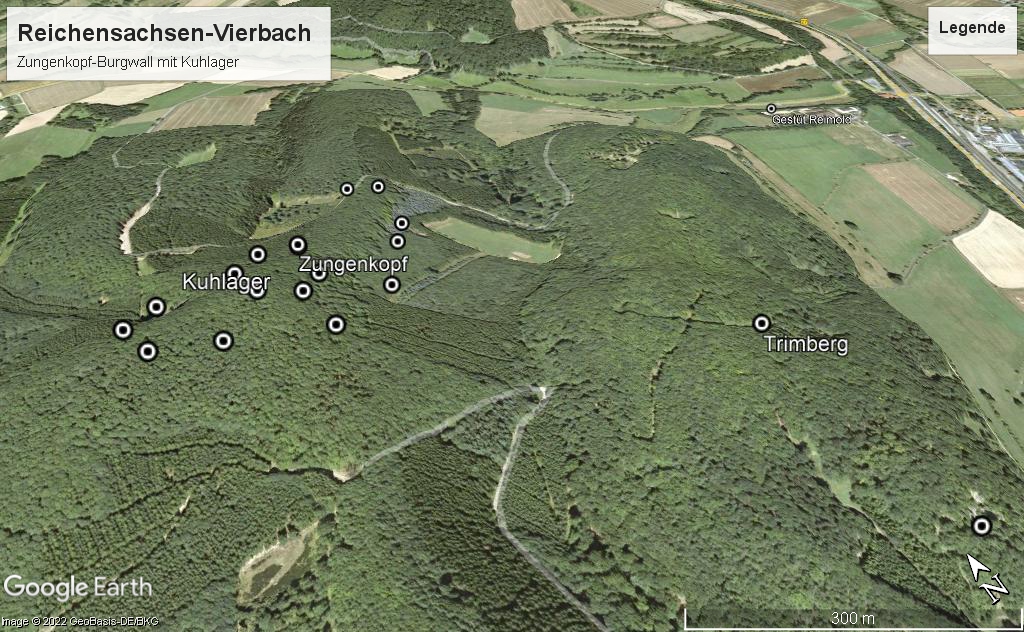

Das südniedersächsische Leinetal wird beiderseits von Bergen eingerahmt. Während im Westen mehrere Einzelberge die Flußaue begleiten, wird die Ostseite von Berg-Gruppen- oder -Linienzügen gesäumt. Im Gebiet der Kreisstadt Northeim zieht von Norden die Wieterkette mit sieben Kuppen nach Süden, und endet dort mit dem Tockenberg. Südlich einer von der Wüstung Kipkenrode herab steigenden Wasser führenden Schlucht lagen Eisenerz-Verhüttungsstellen. Südlich liegen der Eulenberg und der Mäuseberg. Südöstlich etwas weiter entfernt erhebt sich als Einzelberg die "Alten Bühler-Burg" mit 281 n Höhe üNN. Der Nordhang des Burgberges fällt um gut 20 m steil zur unteren Hochebene der Wüstung "Kipkenrode"(mit einem erhaltenen Brunnen) hinab. Die Südseite ist weniger steil ausgeprägt, senkt sich bis zum Waldrand 30 m tiefer, um dann schwacher geneigt in ein von Westen aufsteigendes felsiges Tal um 25 bis 15 Meter über zu gehen. Der obere Ansatz des Tals endet im Südosten an einem Sattel zwischen Burgberg im Norden und einem breiten niedrigeren oben abgeflachten Bergrücken. Der östliche Sporn der Alten Burg senkt sich in das Tal mit der stark Wasser schüttenden "Schäferquelle". Der südwestliche Ausläufer der Alten Burg verändert sich im Südwesten zu einem oben ebenen etwa 100 m langen Sporn (215 m üNN) bei etwas mehr als 30 m Breite. Dieser westliche Sporn ist allseits im Norden, Westen und Südwesten mit ein paar Häusern um die mit einer Kirchhofsmauer umgürteten Kapelle des Ortes Bühle bebaut. Hier vermute ich eine kleine geringmächtige hochmittelalterliche Spornburg der damaligen Herren von Hardenberg als Nachfolger der Herren von Medemheim (Verkauf 1345) mit 50 m Länge und 30 m Breite. Sie könnte eine urkundlich nicht genannte "Neue Bühler Burg" darstellen. Die Süd- und Westseite des Sporns fällt über Felspartien um die 30 Meter tiefer ins Tal steil ab. Nach Norden ist der Abschwung des Sporns im oberen Bereich geringer. Hier vermute ich im Gartengelände einen breiten Graben oder eine Unterburg. Nach Osten wird der Kirchensporn durch zwei etwa 10 Meter breite beiderseits der Zufahrtsgasse im Norden und Süden bebaute Grundstücke von dem weiter im Osten ansteigenden Sporn zur Höhe der "Alten Bühler-Burg" getrennt. Beide Grundstücke legen sich im Osten leicht gekrümmt um den Kirchensporn. Diese Grundstücke könnten einen ehemaligen Graben darstellen. Die westliche Grundstücksgrenze liegt jeweils um einen Meter höher als die Ostbegrenzung. Die Gebäude besitzen Keller. Die südliche Umfassungsmauer des ehemaligen Friedhofs hat eine bis auf den Felsen hinab reichende Höhe von 4 Metern und unten eine Stärke von einem Meter. Diese Mauerstärke entspricht dem Ringmauerrest der recht alten "Burg Lichtenstein" bei Osterode-Dorste.

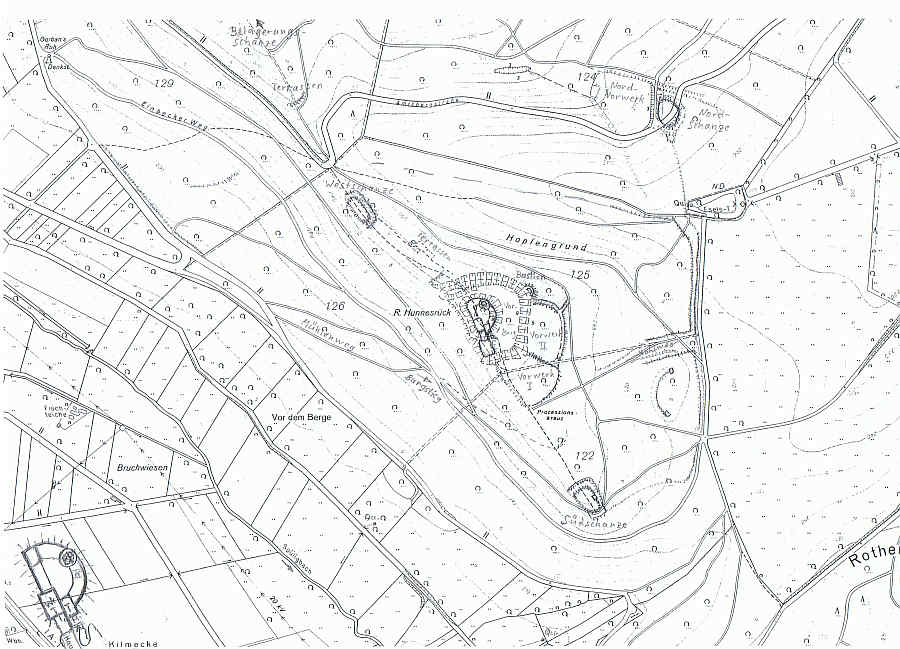

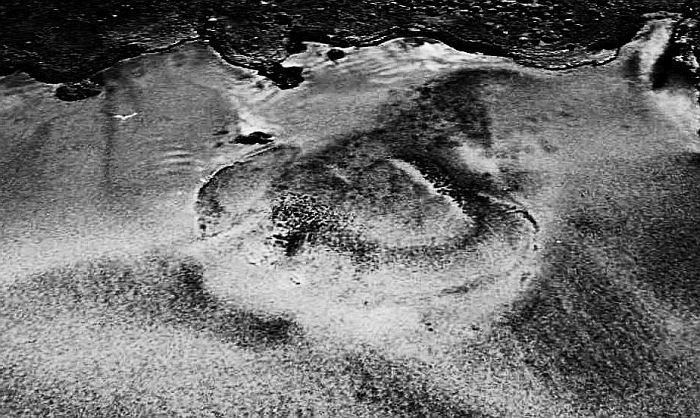

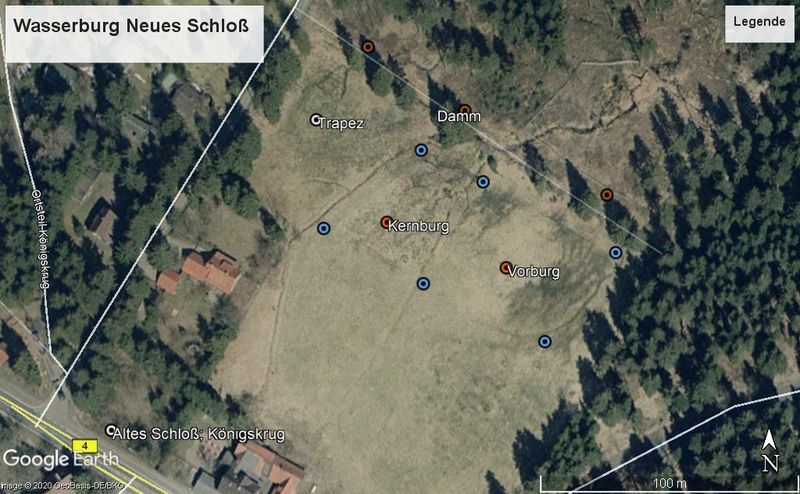

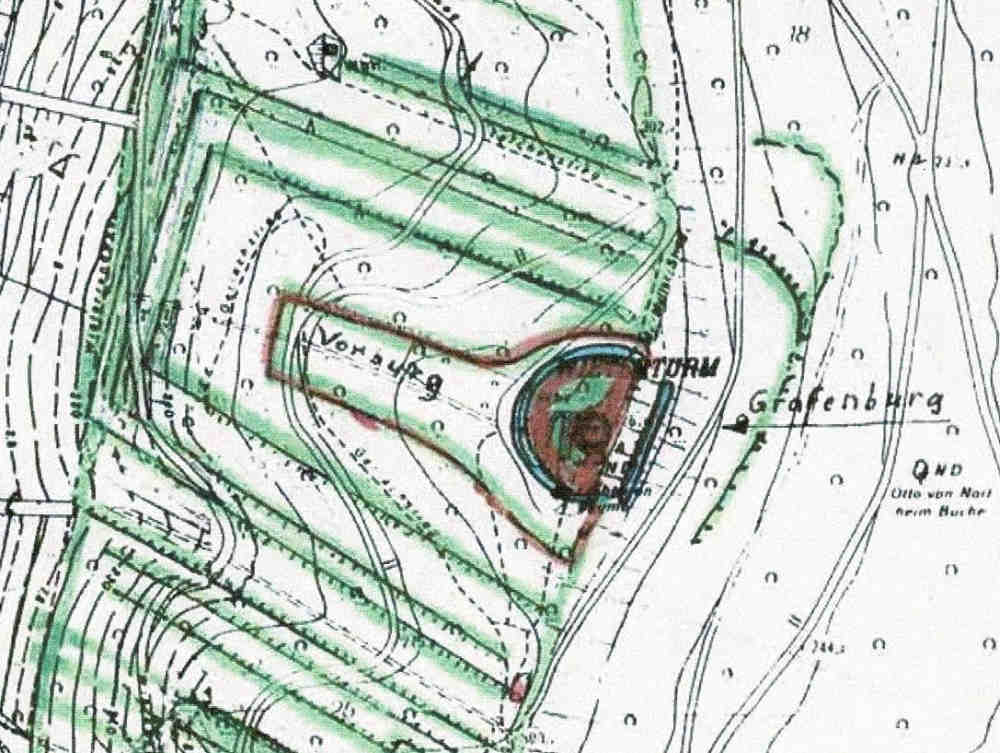

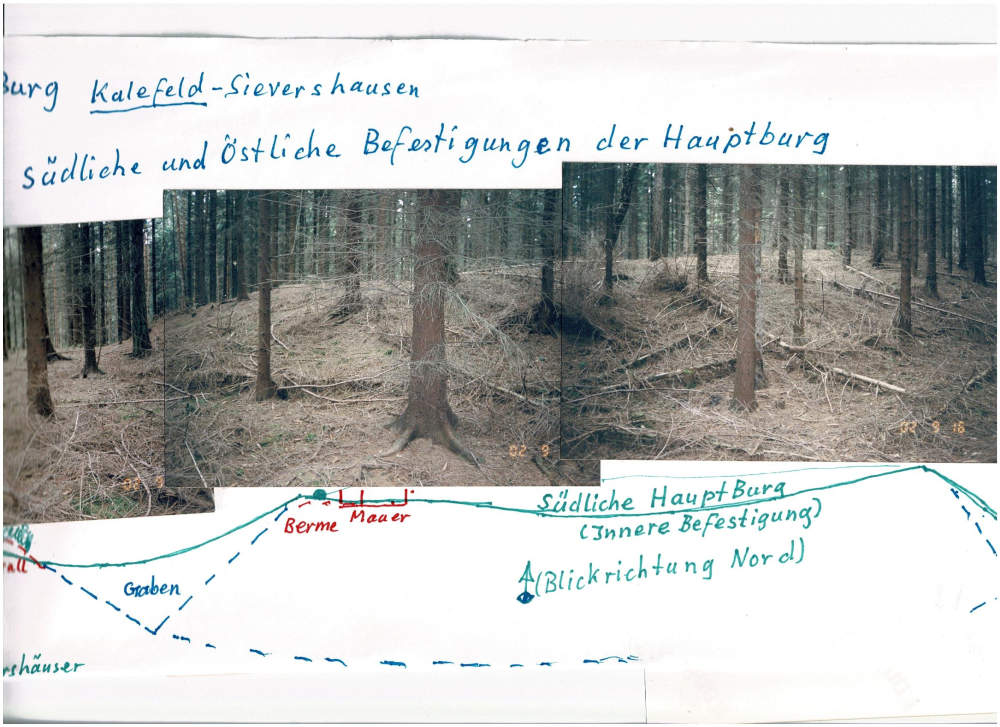

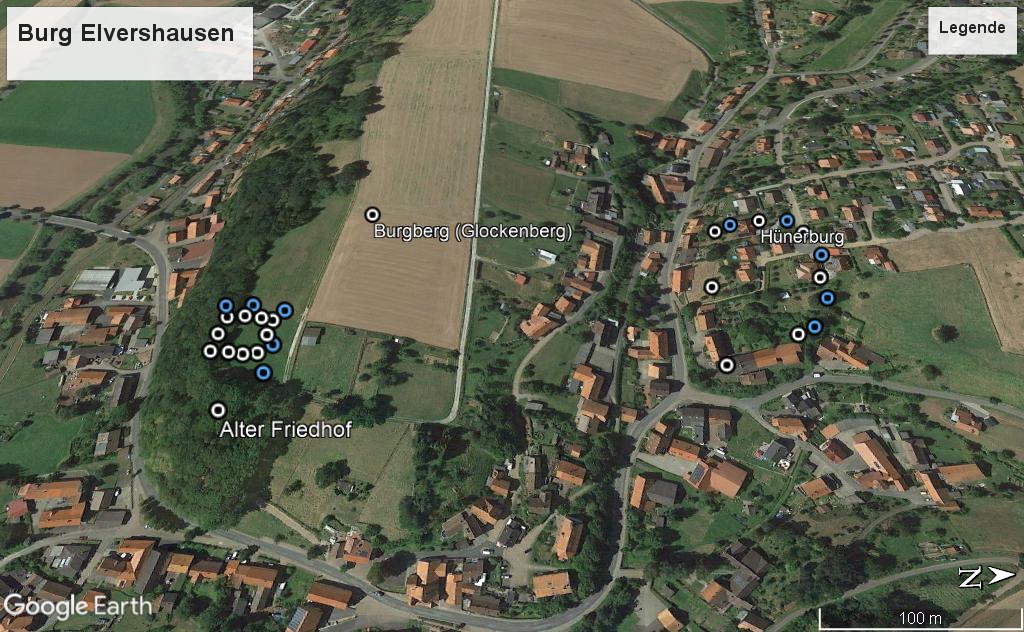

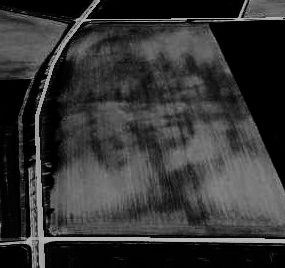

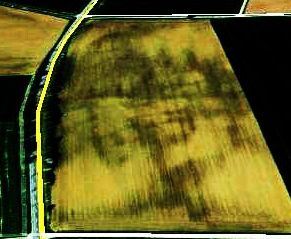

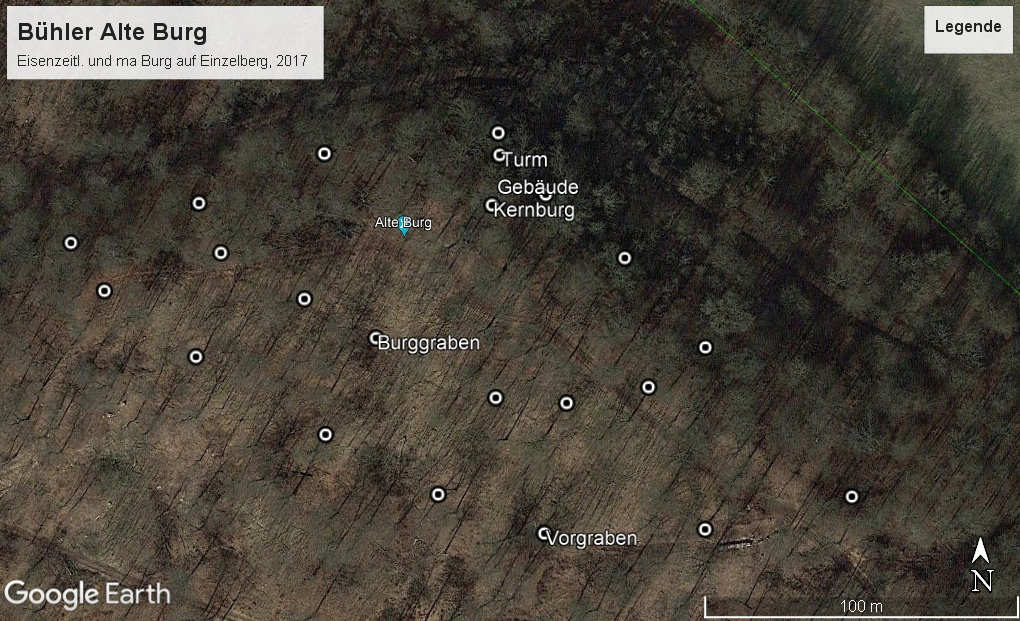

Die Kernburg der "Alten Bühler Burg" hat eine Länge von über 120 Metern, wobei die nördliche Steilhangseite in der Mitte einen Knick bildet, und hier die größte Breite von rund 60 m über den sdlichen Burggraben gemessen aufweist. Südlich des Knicks liegt der zentrale 15 Meter im Durchmesser messende und drei bis vier Meter hohe Podest eines möglichen ehemaligen Rundturms. Nach Osten gliedert sich die Erweiterung eines Gebäudes an. Beide werden von einem gesonderten kleinen Graben umgürtet. Ein kleinerer Schuttring im Inneren des Turmpodestes von etwa 8 m im Durchmesser wird von anderen Forschern als das Mass eines mittelalterlichen Bergfrieds angesehen. Beiderseits des Podestes zogen sich am Steilhang mehrere längliche Gruben als Standorte ehemaliger Bauten hin. Die westlichen Bereiche wurden beim Bau einer Holztransportwendeplatte eingeebnet. Dabei kam neben früh- bis hochmittelalterlichen Scherben auch reichlich eisenzeitliche Keramik zu Tage. Nahe des Turmpodestes konnten sieben verschieden farbige Gipsputzreste gefunden werden, die auf eine längerfristige Besiedlung hinweisen.

Von den Steilhängen im Westen und Osten verläuft im Bogen auf dem Südhang um die Kernburg ein etwa 8 bis 9 Meter breiter Graben mit einem Höhenunterschied von der Innenfläche zum äußeren Vorwall von rund 3 Metern. Am Grabenrand der Kernburg konnte im mittleren Südteil hinter einer schmalen Berme eine durchlaufende etwa anderthalb Meter breite Einebnung im Felsen als vermutliches Fundament einer ebenso dicken Ringmauer ausgemacht werden. Diese Linienführung war auf mehrere Meter zu verfolgen. Selbst wenn es sich dabei um eine eisenzeitliche Trockenmauer mit Holzbalkenversteifung gehandelt hätte, wäre die Mauer 6 bis 7 Meter hoch gewesen. Eine mittelalterliche in Lehm und Gips gesetzte Schalenmauer und Gips verstrichen hatte dieselbe Höhe oder gar 9 bis 10 Meter erreichen können. Deshalb sehe ich in der "Alten Bühler Burg" keine Turmburg sondern eine größere Befestigung aus dem 11. bis 12. Jahrhundert im Vergleich zu der Northeimer Burg auf dem 3.Wieter oder der "Bierburg" bei Northeim-Imbshausen. Alle drei haben ähnliche Ausmaße, alle liegen an einem Steilhang, auf den flacheren Abhängen sind sie mit Graben und Vorwall gesichert gewesen, und im Umfeld lagen neben Wirtschaftsbauten, Mühlen und Verhüttungsplätze. Das gilt auch für die Burg Hunnesrück bei Dassel-Markoldendorf oder die beim Eisenbahnbau vollkommen abgeräumte Hünenburg bei Hardegsen, oder die Burg auf dem Südsporn des Uhberges bei Lütgenrode bzw. Behrensen, und genauso die teilweise mit den Vorfeldsicherungen erhaltene "Alte Osteroder Burganlage" auf dem Butterberg. Obwohl alle genannten Burgen in unterschiedlichen Bauphasen erhalten geblieben sind, möchte ich alle Anlagen als Bergfesten des sächsischen Adels bezeichnen.

Das westliche Ende des Kernburggrabens der "Alten Bühler Burg" läuft oberhalb des Steilhangs in einen über die Grabenlinie vorgeschobenen Schutthügel aus, der allerdings auch von innen in den Graben abgestürzt sein kann, während das Ostende des Burggrabens nach einem Knick im 120 Gradwinkel vor einen Hügel im Osten vorbei führt und oberhalb des Steilhangs endet. Hier könnte auf dem flacheren Ostanstieg das Burgtor gelegen haben. Zwischen dem Bergfried und dem Torbereich lassen Mardellen drei hintereinander gestaffelte Gebäude an der nördlichen Steilhangkante erkennen.

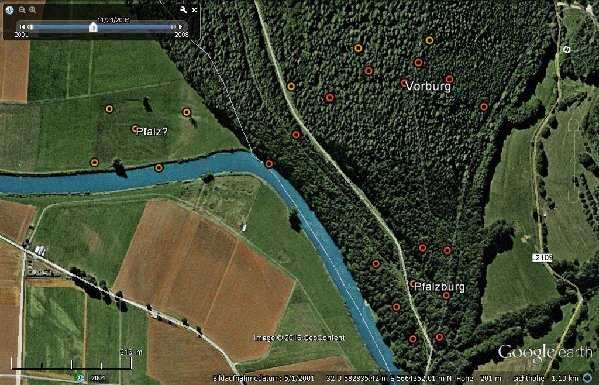

Im Abstand von vierzig bis fünfzig Metern verlief um die Kernburg eine teilweise einen Meter hohe Böschung (Dornenhecke?) mit schmalen zugeschlämmten Vorgraben, die im Osten durch größeren einen Wall und Vorgraben erheblich verbreitert wurde und hier eine Vorburg markiert. Von dort beträgt die Entfernung zur östlich gelegenen Schäferquelle rund 400 m. Ein weiterer noch niedrigerer Böschungsring am Südhang wurde durch Rückefahrzeuge zerstört. Die Burganlage hatte an drei Seiten Zugang zu Trinkwasser, wie zuvor angegeben im östlichen Tal (Schäferquelle), im südlich gelegenen Borntal, und aus Brunnen von der Wüstung Kipkenrode. Zusätzlich wird für Notzeiten Wasser fürs Vieh in Zisternen oder Bier für die Burgsassen in Fässern gelagert worden sein. Trotzdem werden diese Burgen langen Belagerungen nicht stand gehalten haben.

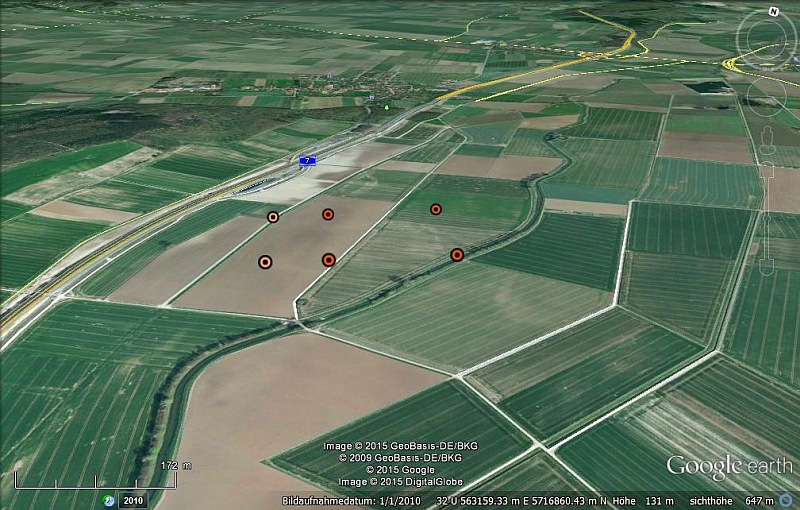

Im Osten jenseits des Schäferbrunnens zeigen Böschungsreste auf dem ansteigenden Bergen mögliche Schutzeinrichtungen im Vorfeld der "Alten Bühler Burg". Das gilt auch für die Sperrwälle auf Eulenberg und Mäuseberg, und dem noch weiter im Norden liegenden Tockenberg und mit der anschließenden nächsten Wieterkuppe. Ein weiterer kleiner Wall überschreitet die Landstraße nach Suterode und den Hammenstedter Bach am Rande des Golfplatzes im nahe gelegenen Wald.

Ein damaliges bei der heutigen Ortschaft Bühle gelegenes (eisenzeitliches oder) früh- bis hochmittelalterliches Machtzentrum der Herren von Medemheim (benannt nach der zwischen Northeim und Sudheim gelegenen Wüstung im heutigen Bereich von Marktkauf) wurde mit der näheren Umgebung und der Wüstung Kipkenrode und den nordwestlich des Eulenberges gelegenen Erzverhüttungsplätzen und der hardenbergschen Wüstung Levershausen gut abgesichert. Die Eisenerz führenden Gesteinsschichten liegen beiderseits des Wieterkamms. Hämatitknollen und Limonitabschläge waren früher auf den oberen Feldlagen zu finden.

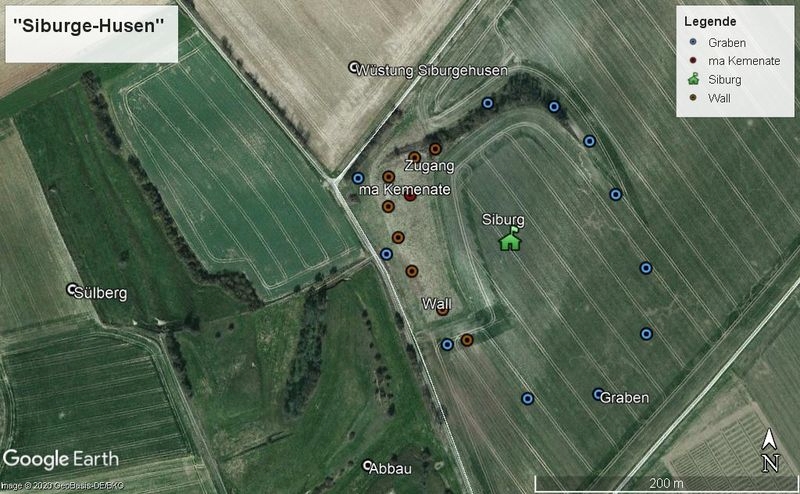

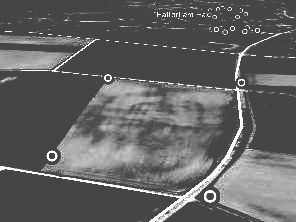

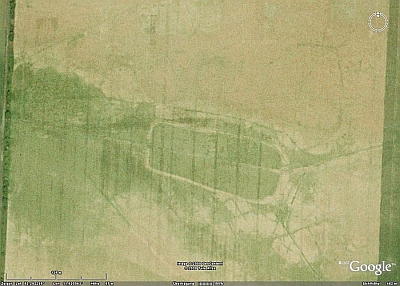

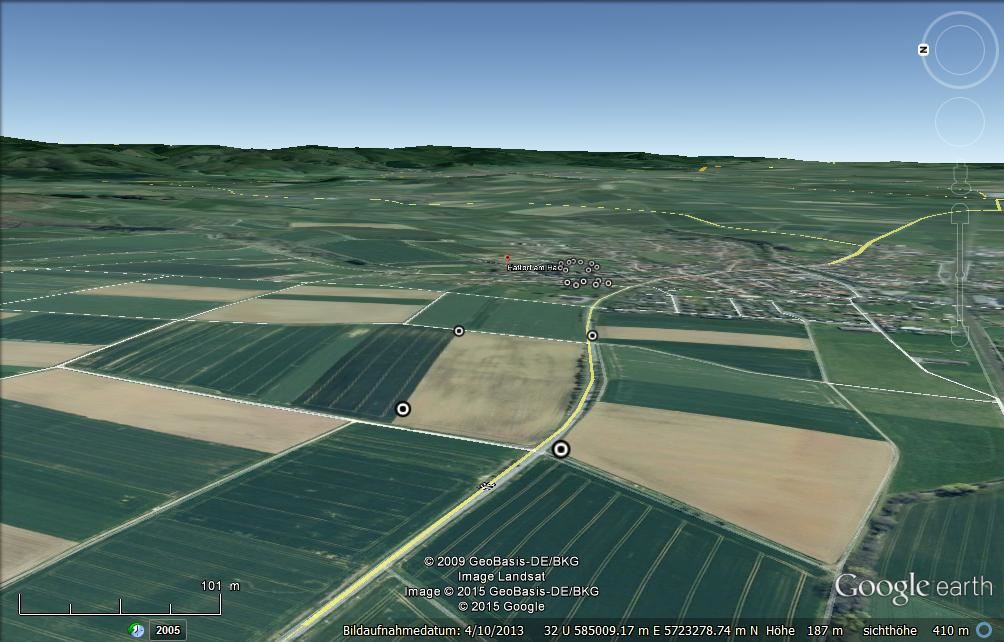

Im Anhang findet sich ein Foto des Turmpodestes neben einer Detailluftaufnahme und dem Umfeld der "Alten Bühler Burg".

Im Gegensatz zu der offiziellen Deutung als mittelalterlicher Turmburg fußen meine Darstellungen auf Jahre langen Begehungen in Spätwintern (ohne Metalldetektor) im Abgleich mit den anderen ähnlich untersuchten Burgen. Siehe dazu Bühle (Northeim)