Alternativname(n)

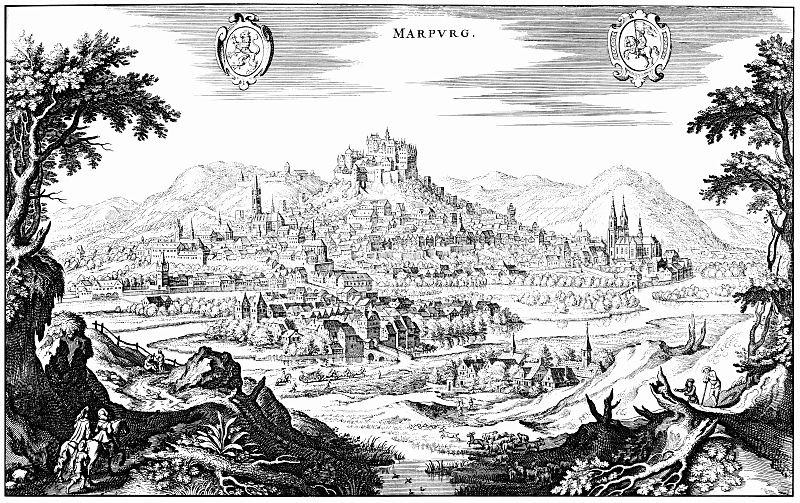

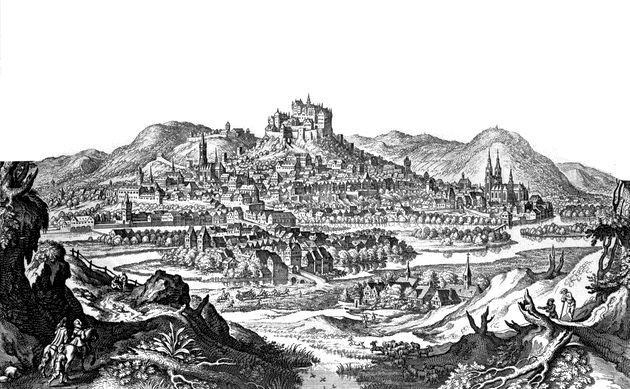

Landgrafenschloss

Lage

| Land: | Deutschland |

| Bundesland: | Hessen |

| Bezirk: | Giessen |

| Landkreis: | Marburg-Biedenkopf |

| Ort: | 35037 Marburg an der Lahn |

| Adresse: | Schloss 1 |

| Lage: | auf einem 287 m hohen Bergsporn über der Altstadt |

| Geographische Lage: | 50.809996°, 8.766998° |

| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |

Beschreibung

Hufeisenförmige Doppelschlossanlage mit Renaissanceanbauten und vorgelagerten Befestigungsanlagen

Bei Ausgrabungen unter dem Westflügel (1989/90) wurden Mauerreste entdeckt, die man in ihrer Entstehungszeit auf spätes 9., eher spätes 10./frühes 11. Jahrhundert schätzt. Das Marburger Schloss gehört auf jeden Fall zu den frühesten Höhenburgen in Deutschland; die Erbauer bleiben unbekannt.

Bei Ausgrabungen unter dem Westflügel (1989/90) wurden Mauerreste entdeckt, die man in ihrer Entstehungszeit auf spätes 9., eher spätes 10./frühes 11. Jahrhundert schätzt. Das Marburger Schloss gehört auf jeden Fall zu den frühesten Höhenburgen in Deutschland; die Erbauer bleiben unbekannt.

Maße

| Fürstensaal im Nordflügel 33 x 14 m (größter gotischer Profanraum in Deutschland) |

Kapelle

Patrozinium: St. Katharina

Schlosskapelle am östlichen Ende des Hochschlosses, 1288 der heiligen Katharina geweiht

Schlosskapelle am östlichen Ende des Hochschlosses, 1288 der heiligen Katharina geweiht

Besitzer

Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

| Gisonen | als Erbauer |

|---|---|

| Landgrafen von Thüringen | 1122 |

| Landgrafen von Hessen | |

| Marburger Philippsuniversität | 1946 |

Historie

| um 900 | erbaut |

|---|---|

| 1138/39 | („Mareburg“) |

| ab 1122 | Ausbau der Burg durch die Landgrafen von Thüringen |

| um 1200 | Ausbau der Burg zur thüringischen Nebenresidenz |

| ab 1248 | Ausbau der Burg zum Fürstenschloss und zur Festung |

| ab 1260 | Errichtung des Landgrafenbaus |

| ab 1292 | Errichtung des Fürstenbaus für Heinrich I. |

| 1493–1497 | Errichtung des Wilhelmsbaus |

| 1572 | Bau der Rentkammer durch Ludwig IV. von Hessen |

| 1604 | Ende der Nutzung als Hauptresidenz mit dem Tod von Landgraf Ludwig IV. |

| 1618/48 | im Dreißigjährigen Krieg mehrmals belagert und geplündert |

| ab 1624 | Errichtung von Kasematten auf der westlichen Vorburg |

| 1700–1740 | Ausbau zur Festung |

| 1756/63 | mehrmalige Eroberung der Festung im Siebenjährigen Krieg |

| bis 1807 | Sprengung der Festungsanlagen |

| 1815–1869 | Nutzung als Gefängnis |

| 1870–1938 | Nutzung als Preußisches Staatsarchiv |

| 1977–1990 | saniert |

| 1981 | Eröffnung des Musuems für Kulturgeschichte im Wilhelmsbau |

Objekte im Umkreis von 5 Kilometern

Quellen und Literatur

| Dursthoff, Lutz (Redaktion): Die deutschen Burgen und Schlösser in Farbe, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-8105-0228-6 |

| Elmar, Brohl: Festungen in Hessen. Deutsche Festungen 2, Regensburg 2013 |

| Großmann, Dieter: Das Schloss zu Marburg an der Lahn. Große Baudenkmäler 366, München 1985 |

| Großmann, Ulrich G., Wartburg-Gesellschaft (Hrsg.): Schloss Marburg. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa 3, 2. Aufl., Regensburg 2007 |

| Meiborg, Christa, hessenARCHÄOLOGIE des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen (Hrsg.): Das Marburger Landgrafenschloss im Spiegel der Archäologie. Archäologische Denkmäler in Hessen 179, Wiesbaden 2021 |

| Meiborg, Christa: Suche nach dem Gisonenfels - Grabungen im Marburger Schloss, in: Zeitschrift „Archäologie in Deutschland” Heft 4/1991, S. 6-11, Stuttgart 1991 |